Hazrat Inayat Khan: la religion a un sens différent chez les soufis

|

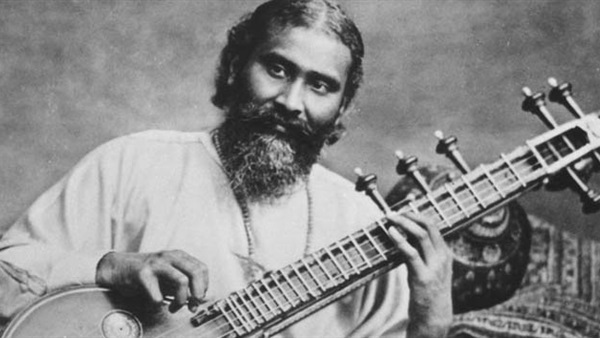

Profil Hazrat Inayat Khan: la religion a

un sens différent chez les soufis Nahla ‘Abdel Mun’im C’est loin de tout extrémisme et de tout

attachement excessif à la lettre des textes qu’Inayat Khan a transmis les

enseignements du soufisme en Occident, en fondant le Mouvement du soufisme

universel qui continue de diffuser ses enseignements dans les pays européens. Hazrat Inayat Khan est né le 5 juillet

1882, dans une maison de l’Etat de Baroda en Inde où l’on entendait les sons

des instruments de musique et les chants soufis, dans une famille de

musiciens connue depuis des générations. Son père, Mashaikh Rahmat Khan, né en 1843

dans l’Etat du Pendjab, appartenait à une famille vénérable de propriétaires

terriens féodaux, de saints soufis, de musiciens et de poètes connus sous le

nom de « zamindars ». Sa mère, Bi Khatija, était la fille de

Sholay Khan Maula Bakhsh, qui était un musicien indien, poète, chanteur et

compositeur (1833-1896), et dont la notoriété en tant qu’artiste fut encore

renforcée en tant que grand-père du fondateur du Mouvement du soufisme

universel. Bakhsh a joué un rôle important dans la

formation d’Inayat à la musique et aux chants de paix, et ceci en renforçant

les liens entre son gendre soufi (le père d’Inayat) et la famille de

musiciens, au sein de la maison confortable située sur un côté de la route à

Baroda et qui devint le lieu de rencontre des poètes, des disciples et des

compositeurs, quelles que soient leurs croyances et leurs appartenances

religieuses. Passion artistique et élévation

spirituelle Cette famille a contribué, par ses

penchants pour l’art et la musique soufis, à former la personnalité de Hazrat

Inayat Khan. En effet, ses parents musulmans étaient des adeptes de la

confrérie soufie Chishtiya, qui s’était alors largement répandue, étant donné

que les dirigeants mongols à cette époque l’avaient soutenue pour contrer

l’extrémisme dogmatique et dans l’espoir que le soufisme unisse les

communautés confessionnelles d’alors (musulmans et hindous) contre

l’occupation britannique du sous-continent indien. La famille organisait ainsi des séances

nocturnes d’invocation de Dieu séparées par des prières et des soirées

poétiques et de chants, ce qui emporta Inayat loin de la rigidité textuelle

des livres de religion jusqu’aux vastes espaces de l’unicité de Dieu, l’Un,

le Dominateur, dans laquelle se fondent toutes les religions monothéistes,

selon une explication pratique du terme « gnosticisme » qui fait passer

l’individu de la rigidité livresque à une philosophie religieuse plus

profonde qui insiste sur la relation de Dieu avec Ses serviteurs croyants. Inayat Khan manifesta dès son plus jeune

âge une passion pour la musique, et à neuf ans, il chanta le cantique fameux

« Sanskrit » lors d’un concert officiel à la suite duquel il obtint

un prix décerné par la Maharadjah (dirigeant indien) de l’époque, outre une

bourse d’études. Et à l’âge de 14 ans, il publia son premier livre sur la

musique, sous le titre « Balasan Gitmala », écrit en langue

hindoustani. Et peu avant vingt ans, il se lança dans l’enseignement de la

musique, comme professeur à l’Académie de musique fondée par son grand-père

en 1886, qui s’appelait alors « Gayanshala » - aujourd’hui

« Faculté de musique de Baroda ». La recommandation de

« Mawlana » Etant donné l’influence énorme exercée par

« Maulabakhshi » sur la personnalité de son petit-fils, Inayat Khan

fut choqué par la mort de son grand-père en 1896, et quatre ans seulement

plus tard, son jeune frère Karamat Khan, qui n’avait pas atteint dix ans,

mourut à son tour, ce qui laissa en lui une profonde blessure et le poussa à

composer davantage d’œuvres artistiques et musicales, pour oublier sa

tristesse. Celles-ci se succédèrent et connurent un grand succès à l’époque,

et cette période difficile de sa vie l’amena à voyager à Hyderabad. Ce voyage

représentera un nouveau point de départ dans sa vie, et il composera de

nombreuses œuvres durant ses six premiers mois dans cette ville dont la plus

connue fut son dernier livre sur la musique :

« Minqar-i-musiqar » dans lequel il présente longuement la

philosophie musicale de son grand-père. Le hasard voulut également qu’il rencontre

Mohammad Abou Hachimi Al-Madani (Mawlana Al-Hachimi) auprès duquel il apprit

par la suite les enseignements soufis des confréries Chishtiya, Qadiriya et Naqchbandiya. Car Al-Hachimi était chercheur en

littératures persane et arabe, et en outre, un soufi éminent qui vivait au

milieu des tribus de l’Inde, et était influencé par ses origines musulmanes

et arabes médinoises. C’est ainsi que Khan entendit par hasard

dans la maison d’Al-Hachimi un cours sur la métaphysique et le soufisme, et

il écrivit tout ce que lui dicta Al-Hachimi, avant de s’engager sur sa propre

voie, celle de la recherche de la perfection et de la philosophie de

l’unicité. Et cette relation influa également sur la conception d’Inayat Khan

en matière artistique. Cette influence profonde se manifesta dans

les œuvres d’Inayat Khan sur la relation entre le disciple et son maître, et

ses conséquences sur la vie spirituelle de l’individu, ainsi que sur son

examen des termes soufis relatifs à l’anéantissement de l’égo, et la

découverte de l’essence de l’existence. Et alors que Mawlana Al-Hachimi était

à l’agonie, il conseilla à Inayat Khan de partir en Occident pour y

transmettre le soufisme avec le charme de sa musique. Maturité sensible Deux ans après le décès d’Al-Hachimi, en

1910, Inayat Khan part en compagnie de ses frères pour Calcutta, dans le but

de s’embarquer pour l’Occident, imprégné de connaissances artistiques et armé

d’une maturité spirituelle acquise grâce au soufisme avec toute sa grandeur.

C’est la France qui fut sa première étape européenne. Il y resta de 1912 à

1920, et y étudia la psychologie, tout en donnant des spectacles musicaux

indiens en compagnie de ses frères. En outre, il commença à présenter des

initiatives soufies et à éduquer les disciples sur ces questions. Il voyagea également un certain temps en

Grande-Bretagne, avant de revenir en France pour en faire une base pour la

diffusion du soufisme en Occident, et y créer le Mouvement du soufisme

universel, puis à Londres en 1916, et à Genève en 1922. Le Mouvement est

actuellement dirigé par son petit-fils Pir Zia Inayat Khan. Inayat Khan a publié un grand nombre de

livres dans lesquels il explique sa philosophie religieuse en matière de

soufisme et d’unicité divine, dont les plus connus sont « Le Mysticisme

du son », « Le Message du soufisme », « Le Cœur du

soufisme », « La Voie de l’illumination », « La Vie

intérieure », et « Musique ». Avec l’augmentation de sa notoriété et de

ses obligations scientifiques, Inayat Khan multiplia les voyages en Europe et

aux Etats-Unis, où il diffusa le soufisme par le biais de conférences et de

colloques qu’il organisait régulièrement dans la banlieue de Wissous en

France, où il habitait, outre des conférences en Hollande, et cela de 1921 à

1926. Durant cette époque, Inayat épouse Ora Ray

Baker, puis Amina Begum, dont il aura quatre enfants qui contribuèrent au

bien de l’humanité en poursuivant l’œuvre de leur père en matière de

diffusion des enseignements du soufisme, et certains ont leur statue érigée

sur certaines places. Parmi ses fils les plus éminents ayant

porté le flambeau du soufisme en Occident figure Pir Vilayat Inayat Khan, né

en 1916, et qui a dirigé le Mouvement du soufisme universel de 1956 à sa mort

en 2004, et contribué à la diffusion du soufisme en tant que moyen

d’ascétisme, de méditation, de pratiques spirituelles, et de perfection dans

la recherche de Dieu. Mais sa fille la plus célèbre et celle qui

a été la plus influencée par ses enseignements sur l’acceptation de l’autre

est la princesse soufie Nour Inayat Khan, qui a travaillé comme officier du

renseignement britannique après avoir quitté la France durant la seconde

guerre mondiale. Elle refusait en effet les pratiques nazies et rejoignit les

services de renseignements britanniques qui la formèrent à la télégraphie

sans fil, puis l’envoyèrent en France pour y espionner les forces allemandes.

Mais suite à une dénonciation, elle fut arrêtée et torturée, puis exécutée en

1944. Une statue fut érigée au milieu du jardin

Golden Square Gardens à Londres en souvenir de cette musulmane née en 1914,

et qui s’était sacrifiée pour sauver des juifs de la violence d’Hitler. Et en 1926, après avoir passé des années à

présenter ses enseignements soufis en Europe et aux Etats-Unis, Inayat Khan

décida de retourner en Inde, où il mourut à Delhi le 5 février 1927, après

des années passées, lui et ses fils et petits-fils après lui, à enrichir

grâce à eux le monde. |