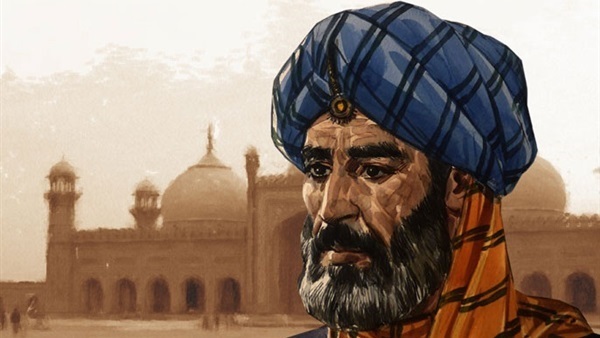

Ibn Taymiyya, entre soufisme et salafisme

Sâra Rachâd

Le 12 Dhû al-Qa’da de l’année 728 de l’Hégire, le muezzin

de la prison de la Citadelle de Damas annonça le décès de l’un des prisonniers,

et deux heures plus tard, les marchés se vidèrent et toute la ville se

précipita à la prison pour faire ses adieux au défunt, qui n’était autre que

Taqiy ad-Dîn Abûl-‘Abbâs Ahmad Ibn ‘Abdel Halîm Ibn Taymiyya, surnommé

« le Cheikh de l’islam ». Et les salafistes et djihadistes qualifient

dans leurs ouvrages le jour de sa mort de « jour mémorable ».

Quant au savant en sciences religieuses Ibn Kathîr, il

décrit le jour de sa mort ainsi : « Une foule de gens se dirigèrent vers

la prison pour tirer bénédiction du Cheikh et l’embrasser, puis ils récitèrent

le Coran pour lui et se partagèrent l’eau de sa toilette mortuaire.

La ville pleura pendant des jours, et les gens se

succédèrent nuit et jour sur sa tombe après son enterrement, pour en tirer

bénédiction, tandis que des séances de récitation du Coran furent organisées

dans la plupart des pays arabes de l’Irak jusqu’en Egypte et en Syrie.

Ibn Taymiyya – décrit comme l’un des maîtres à penser des

salafis et dont s’inspire l’organisation terroriste Daech - ne s’attendait sans

doute pas à ce que ses funérailles donnent lieu à de tels rituels, lui qui

passa sa vie à combattre les soufis, en interdisant de tirer bénédiction des

morts, et de visiter leurs tombes y compris celle du Prophète. Or, voilà que

ceux qui assistaient à ses funérailles visitaient sa tombe et buvaient l’eau de

sa toilette mortuaire. On raconte même que certains vendirent le fil qui

entourait son cou pour cent cinquante dirhams et que quelqu’un acheta sa toque

blanche pour cinq cents dirhams, dans l’intention d’en tirer bénédiction et de

s’en servir comme moyen d’obtenir des faveurs de Dieu.

Ibn Taymiyya, entre soufisme et salafisme

Les salafis à leur tour, qui considèrent Ibn Taymiyya

comme leur maître le plus éminent, ont justifié ce qui était arrivé durant les

funérailles comme devant être attribué aux participants, mais que le Cheikh ne l’aurait

pas accepté. Cependant, cela ne contredit pas le fait que le soufisme, dont Ibn

Taymiyya réfute les idées dans ses ouvrages et qu’il condamne, était alors un

mode de vie social que les gens du peuple adoptaient spontanément, surtout que

le huitième siècle de l’Hégire, siècle où est mort Ibn Taymiyya, fut celui de

l’expansion du soufisme.

Et si le soufisme était à cette époque un mode de vie

social qui avait réussi à séduire les gens, aujourd’hui, malgré sa faiblesse,

il a conservé une partie de son influence, ce qui est cohérent avec les

critiques adressées aux Salafis accusés d’être influencés par la conception

soufie, s’agissant de la sacralisation des saints et des cheikhs, et de

l’interdiction de se révolter contre eux.

Les adeptes de cette opinion s’appuient sur le fait qu’un

grand nombre de Salafis sont totalement soumis à leurs cheikhs et il se peut

qu’ils passent leur vie à critiquer un autre cheikh pour la simple raison qu’il

s’oppose à celui qu’ils suivent sur une question mineure, s’appuyant en cela

sur le verset : « Le faux ne l’atteint ni par devant ni par

derrière ».

Les Frères et la méthode d’Ibn Taymiyya

Les Salafis ne sont pas les seuls à ce propos, et ils ont

été précédés en cela par le groupe des Frères fondé en 1928 et qui s’attribue

le nom de « groupe-mère des groupes de l’islam politique ». En effet,

le fondateur du groupe Hassan Al-Bannâ (1906-1949) a abordé dans ses mémoires «

La Prédication et le prédicateur » sa formation au sein d’une confrérie

soufie nommée la Hasâfiyya, et comment il a été influencé par son cheikh et le

fréquentait, ainsi que sa visite des tombes.

En outre, Al-Bannâ a imposé à son groupe des invocations

- composées par le groupe - qui sont répétées lors des réunions du groupe

jusqu’aujourd’hui, et l’on dit que ce sont l’un des aspects de l’influence des

Frères par la méthode soufie, qui adopte ces invocations, de même que le groupe

suit la logique de l’éducation dans la formation de ses membres, pour garantir

leur soumission.

Le soufisme est considéré comme étant le premier à avoir

lancé l’idée de l’éducation des adeptes, et à avoir élaboré un programme dans

le but de les aider au renoncement (aux biens matériels) et au voyage vers

Dieu, et si les soufis éduquent leurs membres à devenir prisonniers de leurs cheikhs,

les Frères en tant que groupe politico-religieux n’ont pas d’autre ambition.